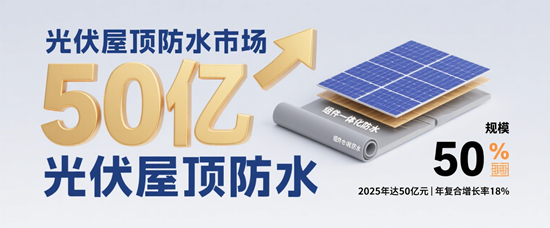

光伏屋顶防水市场50亿规模:BIPV专用材料技术突破全梳理

发布时间:2025年08月22日 出处:本站作者 (浏览次)

当“碳达峰”“碳中和”成为时代关键词,建筑屋顶正在经历一场静悄悄的革命。2025年,中国光伏屋顶防水市场规模已突破50亿元,这个数字背后,是政策、技术与市场的三重共振。从特斯拉Solar Roof在上海的本土化生产,到华为智能光伏解决方案在沙特红海新城的百兆瓦级应用,一场以“建筑即电站”为目标的材料技术革新,正在重塑我们的屋顶生态。

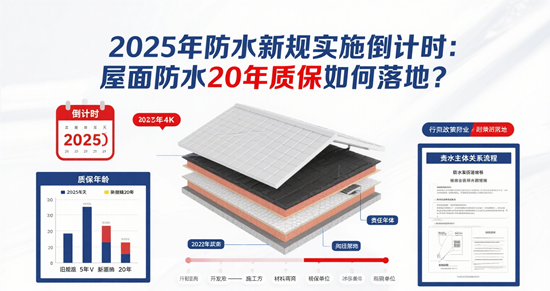

一、政策与市场双轮驱动,50亿规模背后的万亿蓝海

2025年,中国防水新规全面实施,GB 55030-2025《建筑与市政工程防水通用规范》将屋面防水工作年限提升至20年,一级防水要求覆盖80%以上的建筑。这一政策直接推动光伏屋顶防水从“可选配置”变为“强制标准”。与此同时,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出,到2025年新建公共机构建筑、厂房屋顶光伏覆盖率达50%,分布式光伏发电开发建设管理办法更鼓励BIPV(建筑一体化光伏)模式。

市场数据印证了政策导向:2025年光伏屋面防水市场空间达50亿元,成为防水行业增长最快的细分领域。这一数字背后,是“双碳”目标下建筑领域减排的刚性需求——中国建筑碳排放占全国总量的40%,而BIPV通过将光伏发电与建筑防水结合,可实现“发电+防水”双重功能,成为绿色建筑转型的关键抓手。

二、技术突破:从“防水”到“发电+防水”的跨越

传统光伏屋顶的痛点在于“防水层与光伏组件的兼容性差”,长期暴晒后易开裂渗漏。2025年,BIPV专用材料技术的突破,正在重构这一逻辑。

1. 轻量化与高抗性:让屋顶“轻装上阵”

固德威推出的“银河”系列BIPV产品,以1.1mm超薄玻璃实现强度与重量的再平衡,重量降至4.4kg/㎡(降幅21%),可抵御15级台风和直径35mm冰雹冲击。更关键的是,其无边框设计减少了灰尘积聚,发电量提升6%,在低荷载屋顶场景中,每万平方米承重可降低55.7吨,为20亿平方米的存量厂房改造提供了可能。

2. 多功能复合材料:防水与发电的“黄金组合”

湖北高正开发的TPO防水卷材,在特斯拉上海工厂应用中经受住-40℃至80℃的极端温差考验,反射率较传统材料提升35%,屋顶降温效果达8℃,既降低空调能耗,又提升光伏组件发电效率。而PVDF氟碳复合膜凭借军工级三重复合技术,在沿海高腐蚀环境中寿命超25年,远超传统材料的3-5年。

3. 自修复与智能监测:从“被动维修”到“主动防御”

自修复防水材料通过微胶囊技术,可在裂缝出现时自动释放修复剂,将维护周期延长至15年。郑州地铁项目中,这类材料的应用使渗漏点识别精度提升至0.1mm级,配合AI巡检无人机,施工损耗成本降低30%。更前沿的是,华为智能光伏解决方案通过“光储直柔”技术,将光伏发电、储能与建筑用电深度融合,实现“发电-储能-用电”的智能调度。

4. 钙钛矿与超薄CdTe:下一代BIPV材料的“双引擎”

钙钛矿发电石材、发电幕墙等产品的出现,让建筑外墙也能变身“发电站”。而超薄碲化镉(CdTe)太阳能电池通过结构优化,将吸收层厚度降至1μm以下,较传统技术减少80%的碲消耗,实验室效率突破18%,为BIPV在高层建筑中的应用提供了更经济的选择。

三、从“概念”到“落地”:典型案例中的技术验证

特斯拉Solar Roof的本土化实践

特斯拉在上海工厂生产的Solar Roof,通过压载式支墩设计解决了TPO屋面“刺破即漏”的痛点,同时兼顾抗风揭能力与荷载要求。平罗县“光储充车棚”项目年营收破40万元,验证了“光伏+储能+充电”的商业化闭环。

华为“光风储发电机”的全球应用

在沙特红海新城,华为的智能组串式构网型储能系统支撑起全球首个GW级光储微网电站,实现100%新能源供电。而在新疆哈密,构网型储能技术将电网送出能力从1.5兆瓦提升至12兆瓦,发电收益提升1.75倍。

本土企业的“美学突围”

亚玛顿推出的彩色BIPV组件、仿石材组件,将发电效率与建筑美学结合,在多个地标项目中实现“零碳建筑”目标。天合富家的“富家瓦”通过屋面利用率90%的设计,让光伏瓦与建筑结构无缝融合,开创了户用BIPV的新范式。

四、未来展望:当每一块屋顶都成为“绿色资产”

随着技术的迭代,BIPV专用材料正朝着“更轻、更耐久、更智能”的方向进化。到2028年,高分子防水卷材在光伏屋面的渗透率将超45%,自修复材料市场份额提升至15%,而智能施工机器人将使复杂曲面施工效率提升400%。

更深远的意义在于,BIPV技术正在重构建筑的价值链——屋顶不再只是遮风挡雨的场所,而是成为“绿色电站”“储能单元”甚至“能源社区”的节点。当每一块光伏瓦都能发电、储能、防水,建筑本身将成为碳中和的“细胞”,推动城市从“能源消费者”向“能源生产者”转型。

这场始于屋顶的革命,或许正是我们走向“双碳”目标的“最后一公里”。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。