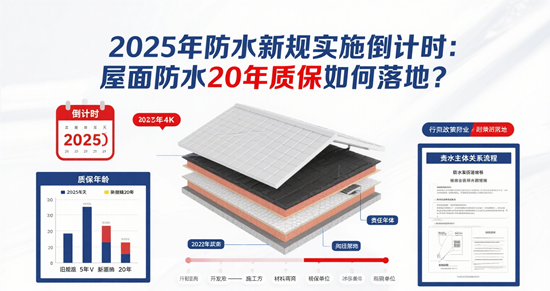

2025年防水新规实施倒计时:屋面防水20年质保如何落地?

发布时间:2025年08月09日 出处:本站作者 (浏览次)

2025年5月1日,随着住建部发布的《住宅项目规范》(GB 55038-2025)正式实施,中国建筑防水行业将迎来一场革命性变革。这份全文强制性的国家标准明确要求:屋面防水工程设计工作年限不得低于20年,室内防水不低于25年,地下防水工程则需与建筑结构同寿命(50年)。这一规定不仅终结了以往“5年质保”的行业潜规则,更将防水质量提升到与建筑主体同等的地位。然而,政策落地并非坦途,从材料革新到施工监管,从成本压力到消费者认知,一系列挑战亟待破解。

一、政策倒逼行业升级:从“5年惯例”到“20年承诺”

长期以来,中国住宅防水工程质保期普遍为5年,但实际渗漏率居高不下。据统计,全国住宅渗漏问题占比超过60%,部分地区甚至高达80%。2023年北京房山区某新交付小区的案例极具代表性:业主王女士的房屋在收房后一年内出现4次渗漏,尽管开发商多次维修,但问题始终未根治,最终导致家具泡损、墙面发霉。类似案例在全国屡见不鲜,反映出传统防水体系的脆弱性。

新规的实施将彻底改变这一局面。根据《建筑与市政工程防水通用规范》(GB 55030-2022),防水工程被赋予“底线要求”:

- 材料升级:禁止在地下空间使用热熔施工的沥青材料,推广环保型高分子防水卷材、水泥基渗透结晶涂料等长寿命产品;

- 设计革新:要求90%以上的工程达到一级防水标准,屋面防水层数从2道增至3道,外墙必须设置防水层;

- 施工严控:强制要求编制防水专项施工方案,雨雪天气或五级以上大风时禁止露天作业,施工过程需全程留存影像记录。

以南京某住宅项目为例,施工单位在屋面防水施工中采用“三道设防”工艺:先涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料,再铺设1.5mm厚高分子自粘卷材,最后加盖40mm厚细石混凝土保护层。这种设计使防水层耐久性提升3倍以上,成本仅增加约15%,却为20年质保提供了技术保障。

二、落地难点:成本、技术与监管的三重考验

尽管政策方向明确,但20年质保的落地仍面临多重阻力:

1. 成本压力:传统防水工程造价占比仅为1%-1.5%,而新规要求下,材料与施工成本将翻倍。某房企测算显示,一个20万平方米的小区,防水工程增量成本约达800万元;

2. 技术瓶颈:细部节点处理仍是渗漏高发区。如某顶楼业主在重做防水时,发现结构裂缝导致持续渗漏,最终需打凿结构层、修复裂缝后再做两道卷材加涂料,成本增加3倍;

3. 监管漏洞:部分开发商为压缩成本,采用“材料质保”与“施工质保”分离的套路。例如,材料厂商承诺10年质保,但施工方仅提供2年质保,出现问题时互相推诿。

针对这些痛点,行业已开始探索解决方案:

- 材料创新:某企业研发的“耐候性TPO防水卷材”通过-40℃至80℃极端环境测试,抗老化性能达25年以上;

- 工艺标准化:山东出台《住宅工程渗漏防控措施》,要求施工现场制作实物样板,涉水部位必须进行三次蓄水试验(每次不少于24小时);

- 质保创新:部分城市试点“10年保修+保险”模式,开发商需缴纳质保金,由第三方机构对渗漏问题进行快速响应。

三、消费者视角:如何避开防水陷阱?

对普通购房者而言,新规实施后仍需警惕三大误区:

1. “口头承诺”不可信:某业主轻信施工队“保用20年”的承诺,未签订书面合同,结果3年后渗漏无人负责;

2. 低价诱惑藏隐患:某小区采用低价防水材料,2年内出现大面积开裂,重新返修成本是初装的4倍;

3. 验收走过场:部分监理单位仅检查主控项目,忽视管根、阴角等细部节点,导致隐患残留。

专家建议,业主在收房时应重点关注:

- 查验“三证”:材料出厂合格证、检测报告、施工方案审批文件;

- 参与蓄水试验:屋面蓄水48小时、卫生间蓄水24小时,观察有无渗漏;

- 保留证据:对隐蔽工程(如防水层)进行视频记录,作为后期维权依据。

四、未来展望:防水行业进入“长寿命时代”

随着新规落地,中国防水行业正从“低端竞争”转向“品质竞争”。据预测,到2028年,长寿命防水材料市场规模将突破800亿元,年复合增长率达12%。同时,智能化技术也开始渗透:某企业研发的“防水层健康监测系统”通过传感器实时采集湿度、温度数据,可提前6个月预警渗漏风险。

2025年,不仅是一个政策的实施节点,更标志着中国建筑从“量”到“质”的转型。当屋面防水20年质保成为标配,我们期待的不仅是“不漏水的房子”,更是一个对民生负责、对未来负责的高质量发展时代。正如一位建筑师所言:“好的防水工程应该像隐形盔甲,你感觉不到它的存在,但它却在默默守护每一个家庭的安居梦。”

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。