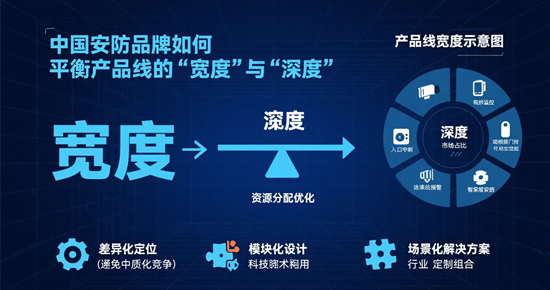

当AI遇见安防:解码中国品牌如何平衡产品线的

发布时间:2025年08月22日 出处:本站作者 (浏览次)

在深圳华强北的电子市场里,一款能同时监测体温、识别口罩佩戴、分析人流密度的智能摄像头,正以每小时三位数的销量刷新着安防设备的销售纪录。这个融合了生物识别、热成像、AI分析的复合型产品,正是中国安防行业在产品创新上的缩影。当行业增速从两位数回落至个位数,当传统安防巨头与互联网新贵同台竞技,如何在产品线的丰富度与专业性之间找到平衡点,成为决定企业生存的关键命题。

一、安防市场的"冰与火之歌"

中国安防产业规模已突破9000亿元,但行业增速正经历着从高速到中速的转型阵痛。头部企业年报显示,海康威视2023年研发投入达92.3亿元,大华股份的AI算法团队规模突破2000人,而华为机器视觉更是推出覆盖12个行业的解决方案。这种"军备竞赛"背后,折射出市场对专业化解决方案的迫切需求。

在智慧城市建设的浪潮中,深圳某老旧小区改造项目颇具代表性。传统安防企业提供的360度监控方案,因无法解决高空抛物检测和独居老人监护痛点,最终败给了某互联网企业推出的"AI盒子+传感器"组合方案。这个案例揭示出:当市场需求从"看得见"升级为"看得懂",单纯的产品线扩张已无法满足专业场景需求。

二、平衡术的三大支点

1. 技术中台的赋能效应

头部企业正在构建类似"安防操作系统"的技术中台。某头部企业的"天擎"平台,通过模块化设计实现200+算法的快速组合,使新产品开发周期从6个月缩短至45天。这种架构让企业既能保持专业算法优势,又能快速响应细分市场需求。

2. 场景化的产品组合

在杭州亚运会的安防部署中,某企业推出的"鹰眼系统"集成低空防御、人脸识别、行为分析三大模块,既保持各模块的专业性能,又通过系统集成创造新价值。这种"乐高式"组合策略,正在成为行业新趋势。

3. 生态共建的破局之道

小米生态链企业推出的智能门锁,通过整合指纹识别、猫眼监控、报警系统,在千元价位段实现专业级安防体验。这种"专业模块+消费级整合"的模式,正在打破传统安防企业的价格壁垒。

三、未来战场的制胜法则

在元宇宙概念升温的当下,某安防企业已开始布局数字孪生技术,通过构建城市三维模型实现虚拟与现实的安防联动。这种前瞻性布局,既需要保持现有产品线的专业深度,又要为未来技术储备预留空间。

值得关注的是,工信部等九部门联合发布的《物联网新型基础设施建设三年行动计划》中,明确提出要培育100家左右的专精特新"小巨人"企业。这预示着行业将进入"大而全"与"小而美"并存的新阶段。

站在深圳湾的观景平台上,望着对岸灯火通明的科技园区,我们不难发现:中国安防产业的进化史,本质上是一部技术迭代与市场需求不断对话的历史。当AI算法突破0.1%的误识率瓶颈,当5G网络实现毫秒级响应,那些能在产品线的广度与深度间找到黄金分割点的企业,终将在这场没有终点的马拉松中脱颖而出。或许正如某位行业领袖所言:"真正的安防革命,不在于你拥有多少产品,而在于你能创造多少不可替代的价值。"

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。