碳达峰政策推动下,生物基防水材料如何实现62%碳减排?

发布时间:2025年09月08日 出处:本站作者 (浏览次)

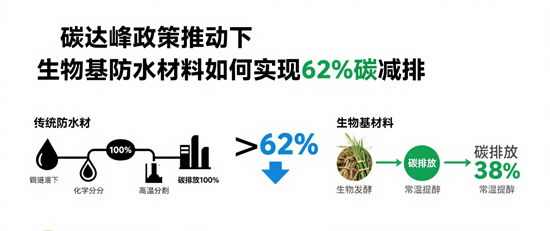

当“碳达峰、碳中和”从国家战略口号变成建筑工地上的选材标准,一场静悄悄的材料革命正在屋顶、地下室和桥梁隧道中悄然上演。你可能不知道,传统石油基防水卷材每生产一吨,就要排放1.2吨二氧化碳——相当于一辆家用轿车连续行驶5000公里。而如今,在政策与市场的双重驱动下,一种“会呼吸”的新材料——生物基防水材料,正以高达62%的碳减排能力,成为绿色建筑赛道上最被低估的“隐形冠军”。它不靠补贴生存,不靠概念炒作,而是用实打实的碳足迹数据和政策合规性,重构整个防水行业的底层逻辑。

这不是科幻小说,而是正在发生的产业现实。2025年,“十四五”规划进入攻坚之年,全国碳市场扩容在即,建筑领域作为碳排放“大户”(占全国总排放近40%),正面临前所未有的减排压力。住建部最新《绿色建筑评价标准》已明确要求新建建筑必须提交全生命周期碳排放报告,而防水材料作为建筑“皮肤”,其环保性能直接决定建筑能否拿到“绿色身份证”。在这一背景下,生物基防水材料凭借其“从摇篮到坟墓”的低碳基因,正从实验室走向工地,从配角晋升为主角。

那么,它凭什么能做到62%的惊人碳减排?答案藏在三个维度里:原料革命、工艺进化、政策赋能。

第一,原料革命:从“吃石油”到“吃秸秆”,碳足迹从源头砍半。

传统防水材料依赖沥青、聚氨酯等石油化工产品,其碳排放贯穿开采、炼化、运输全过程。而生物基材料则以农业废弃物(如稻壳、麦秆、竹屑)或植物油脂(如蓖麻油、棕榈油)为原料,这些生物质在生长过程中通过光合作用吸收了大量CO₂,实现了“碳中和”甚至“负碳”基础。据《生物基防水材料洞察报告》数据,以纳米纤维素增强的植物基防水膜,其生产碳排放仅为传统材料的38%,直接贡献超60%的减排空间。更妙的是,这些原料多来自农村剩余物,既解决了秸秆焚烧污染,又为农民增收,堪称“一箭三雕”。

第二,工艺进化:绿色制造+智能降解,让环保贯穿全生命周期。

生物基材料的“绿色”不止于原料。在制备环节,行业正广泛应用超临界CO₂萃取、酶催化合成等低碳工艺,大幅降低能耗与溶剂污染。例如,前沿的“热解-催化”技术可将植物油一步转化为生物基环氧树脂,原料利用率高达90%以上。而在使用末端,部分生物基材料具备可控降解性——在建筑寿命结束后,可在堆肥条件下自然分解为水和二氧化碳,避免“百年垃圾”困局。这种“从摇篮到回归自然”的闭环设计,让碳减排不再是一次性指标,而是可持续的生态承诺。

第三,政策赋能:碳交易+绿色采购,让低碳变成“真金白银”。

政策是产业变革的最强催化剂。国家《“十四五”循环经济发展规划》已明确对生物基材料给予税收减免(2023年补贴高达200元/公斤),多地住建部门更将生物基材料纳入绿色建材政府采购清单。更关键的是,随着全国碳市场覆盖建筑行业,企业每使用一吨生物基防水材料,就等于节省了0.74吨碳配额——按当前碳价60元/吨计算,单这一项就能为企业节省44元成本。环保不再是成本负担,而是利润来源。资本市场也闻风而动,2025年亚太生物基材料市场预计突破150亿美元,年增速12%,中石化、万华化学等巨头纷纷布局,一场“绿色材料IPO潮”正在酝酿。

站在2025年的门槛回望,碳达峰不是终点,而是新产业秩序的起点。生物基防水材料的62%碳减排,不仅是一个技术奇迹,更是一个经济信号:当政策红线变成市场绿线,当环保责任转化为商业价值,真正的绿色革命才刚刚开始。未来十年,我们或许会看到这样的场景:楼盘广告不再只标榜“学区房”“江景房”,而是骄傲地打出“全生物基防水系统,碳减排62%”;建筑设计师的BIM模型里,碳足迹数据和结构力学参数同等重要;而你我居住的房屋,不仅遮风挡雨,更在默默为地球“减负”。

这,或许就是碳中和时代最动人的风景——科技向善,材料有灵,建筑会呼吸。

【结语】

从政策驱动到市场自觉,从实验室突破到工地落地,生物基防水材料正以62%的碳减排实绩,书写中国制造业绿色转型的微观样本。它提醒我们:碳达峰不是抽象的数字游戏,而是具体到每一块砖、每一卷材的革新。当绿色成为本能,低碳成为标配,我们离“人与自然和谐共生”的现代化,就又近了一步。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。