从代工到自主品牌:中国小家电产业升级路径研究

发布时间:2025年10月25日 出处:本站作者 (浏览次)

清晨,一杯智能咖啡机精准研磨出的香醇,唤醒沉睡的城市;夜晚,一台扫地机器人悄无声息地维护着居所的洁净。这些融入日常的智能伙伴,正悄然讲述着一个产业蝶变的故事。它们不再仅仅是贴着“中国制造”标签的陌生面孔,而是越来越多地拥有了自己的名字和性格。这背后,是中国小家电产业从默默无闻的代工者,到奋力打造自主品牌的艰辛而壮阔的升级之路,一场从“幕后”走向“台前”的深刻革命。

一、代工的“温床”:规模与隐忧

上世纪九十年代起,凭借劳动力成本优势和庞大的产业集群,中国迅速成为“世界工厂”,小家电产业是其中的典型代表。为国际品牌做代工(OEM/ODM),是绝大多数企业起步的必然选择。这种模式如同一片舒适的“温床”,让中国企业在短时间内掌握了全球化的生产标准、工艺流程和质量控制体系,完成了原始的资本和技术积累。珠三角、长三角的工厂里,无数产品被生产出来,运往世界各地,为中国赢得了“制造大国”的声誉。

然而,温床亦是“温水煮青蛙”的陷阱。代工模式的弊端显而易见:利润微薄,如同为他人作嫁衣;缺乏核心技术,始终停留在价值链的底端;品牌缺失,无法与消费者建立直接联系,更无议价能力可言。当外部环境风吹草动,如劳动力成本上升、国际贸易摩擦加剧时,这种依附性的生存模式便显得脆弱不堪。产业的觉醒,正是在这种规模与隐忧的交织中悄然萌芽。

二、觉醒的“内驱”:市场倒逼与消费升级

真正的变革动力,源于内外两股强大合力的推动。从外部看,全球市场日趋饱和,竞争白热化,单纯依靠成本优势的代工之路越走越窄。这构成了强大的“市场倒逼”机制,迫使企业必须寻找新的增长点。

而更关键的内部驱动力,则来自中国自身的“消费升级”。随着国民收入水平的提高和新一代消费者的崛起,人们对小家电的需求早已超越了“能用”的基本层面。他们追求更高品质的生活、更人性化的设计、更智能的交互体验,甚至是一种情感认同和生活方式的表达。这片广阔且充满活力的内需市场,为自主品牌的诞生提供了最肥沃的土壤。当国际大牌的产品迭代速度和设计理念无法完全满足本土消费者的精细化需求时,一个属于中国品牌的黄金时代便拉开了序幕。

三、破局的“三驾马车”:技术、品牌与渠道

从代工到品牌,并非一蹴而就,其成功路径清晰地体现在“技术、品牌、渠道”这并驾齐驱的“三驾马车”上。

技术为核,从模仿到创新。 领先的企业不再满足于组装,而是将大量资源投入研发。它们不仅攻克了电机、发热体等核心部件的技术瓶颈,更将创新焦点延伸至工业设计、用户界面(UI)和物联网(IoT)智能生态。一个简洁的APP操作、一个更符合人体工学的握持感,都可能成为产品脱颖而出的关键。

品牌为魂,从无名到有格。 品牌是连接产品与消费者的情感纽带。新兴的自主品牌深谙此道,它们通过精准的定位,赋予产品独特的“人格”。无论是追求极简主义的“无印良品”风,还是主打健康养生的“科技”感,都在努力讲述一个能引发目标群体共鸣的品牌故事,从而建立起用户的忠诚度。

渠道为翼,从线下到云端。 互联网彻底颠覆了传统的销售渠道。天猫、京东等电商平台为品牌提供了直面消费者的窗口,而抖音、小红书等内容社交平台则成为品牌营销和口碑发酵的主阵地。这种“线上种草、线下拔草”乃至DTC(直面消费者)模式,让新品牌能够以极低的成本快速触达亿万用户,实现了对传统渠道的“降维打击”。

四、前路的“迷雾”:同质化与全球化新挑战

尽管成绩斐然,但中国小家电品牌的升级之路仍非一片坦途。当前最突出的挑战是“同质化”竞争。当一个爆款出现,无数模仿者便会蜂拥而至,导致市场陷入价格战的泥潭,稀释了品牌价值。如何持续进行颠覆式创新,构建真正的技术护城河,是所有企业必须思考的命题。

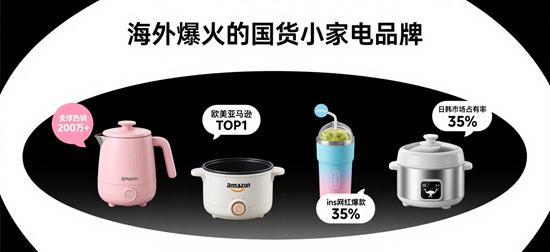

此外,当国内市场逐渐成熟,“出海”便成为新的增长点。但今天的全球化,早已不是廉价产品的倾销,而是品牌、技术、文化和服务的全方位竞争。如何适应不同国家的文化习俗、法律法规,如何在海外市场建立起与国内同样强大的品牌认知,是中国小家电从“大”走向“伟大”必须跨越的门槛。

总而言之,中国小家电产业的升级之路,是一部从汗水到智慧的进化史。它告别了代工时代的路径依赖,在消费升级的浪潮中,以技术创新为矛,以品牌建设为盾,以数字渠道为翼,成功实现了价值链的攀升。前路虽有迷雾,但这条从“中国制造”迈向“中国智造”与“中国品牌”的路径,已然清晰,并充满无限可能。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。