绿色建材认证新标准:环保性能与资源效率成核心指标

发布时间:2025年08月29日 出处:本站作者 (浏览次)

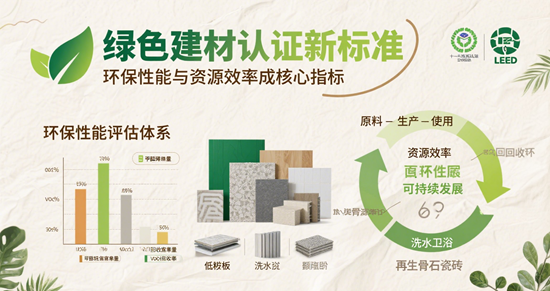

在“双碳”目标驱动下,中国建筑行业正经历一场绿色革命。2025年,绿色建材认证新标准全面升级,环保性能与资源效率成为核心指标。这一变革不仅重塑了建材行业的竞争格局,更深刻影响着每个人的居住环境与生活方式。从政府采购的强制推广到企业技术的突破创新,从消费者对健康家居的追求到全球碳关税的挑战,绿色建材认证正成为推动建筑业高质量发展的关键引擎。

一、政策倒逼:从“可选”到“必选”的绿色转型

2025年初,财政部、住建部、工信部联合发布《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》,将政策覆盖城市从48个扩大至101个,涵盖医院、学校、保障房等政府投资项目。根据新规,必选类绿色建材(如结构材料、节能玻璃)必须100%使用认证产品,可选类建材(如砌体材料、装饰材料)需覆盖项目建材种类的40%以上。这一政策直接推动绿色建材市场规模突破2万亿元,仅雄安新区某项目就因全面采用低碳水泥、再生骨料等认证建材,实现单项目营收23亿元。

政策倒逼下,企业认证热情高涨。数据显示,2025年全国绿色建材认证企业超6300家,认证产品超13000个,较2020年增长450%。唐山东建河北铝业的蜂窝板产品通过认证后,能耗降低2%,成功打入美国市场,每立方米售价提高50元。这一案例印证了“认证即红利”的市场逻辑。

二、技术突破:从“环保达标”到“资源革命”

新标准对环保性能的严苛要求,推动建材行业技术革新。2025年7月实施的《家具环保新国标GB 18584-2024》将甲醛释放量限值从1.5mg/L降至0.08mg/m³(气候箱法),相当于安全阈值降低94%。苯、TVOC等有害物质首次纳入强制检测,儿童家具涂层需检测铅、铬等8大重金属迁移量,标准严格度提升300%。

资源效率指标则引发材料革命。根据《绿色建材产业高质量发展实施方案》,墙体材料再生材料占比需≥30%,装饰板材≥20%,工业固废(如磷石膏、钢渣)掺量≥40%。某水泥企业通过钢渣制备防火涂料,附加值提升20倍;生物基菌丝体保温材料碳排放仅为传统EPS的1/10,成为市场新宠。

三、市场博弈:从“成本压力”到“溢价空间”

认证成本曾是企业顾虑。但数据显示,获证企业平均8个月收回认证成本,三年内市占率提升15%-40%。某门窗厂通过健康认证后,利润率飙升至行业均值3倍,其“发电收益分成”模式更将客户电费降低30%。

消费者端,健康意识觉醒催生新需求。2025年杭州某高端出租房因甲醛超标近3倍,房东被判赔偿10万元,这一案例警示市场:环保性能不再是“加分项”,而是“生死线”。电化学传感器检测仪(分辨率≥0.01mg/m³)成为新装修家庭标配,无醛添加胶黏剂板材市场份额从2020年的12%跃升至2025年的45%。

四、全球视野:从“政策红利”到“碳关税护城河”

欧盟CPR法规要求建材提供EPD(环境产品声明),中国绿色建材认证成为企业出口的“碳关税护盾”。某陶瓷企业通过认证后,出口欧盟成本降低18%,成功规避碳关税壁垒。工信部数据显示,2025年绿色建材出口额同比增长35%,其中近零碳建材(全生命周期碳排≤50kgCO₂/m³)占比达22%。

五、未来展望:从“认证证书”到“价值链重构”

认证新标准正在重塑行业价值链。在生产端,智能工厂改造使能耗降低30%,数字化品控将废品率从8%降至1.2%;在应用端,装配式建筑普及率从30%提升至50%,钢结构成为大型公建“标配”;在金融端,每万吨再生建材可开发CCER(中国核证自愿减排量)收益约15万元,碳资产开发成为新利润增长点。

这场绿色革命中,最深刻的启示在于:环保性能与资源效率不再是“成本负担”,而是“技术护城河”与“市场话语权”。当某企业凭借低碳认证独供深中通道,当某品牌通过健康认证打入高端住宅链,我们清晰地看到——绿色建材认证已超越环保范畴,成为技术制高点、政策红利卡位战、价值链话语权的终极博弈工具。

站在2025年的时间节点,绿色建材认证新标准不仅是一张“准入证”,更是一把开启万亿新市场的“金钥匙”。对于企业而言,拒绝认证等于放弃入场券;对于消费者而言,选择认证产品等于选择健康未来;对于行业而言,这场变革正推动中国从“建材大国”迈向“建材强国”。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。