润滑油行业:技术培训与专业人才培养的破局之道

发布时间:2025年09月29日 出处:本站作者 (浏览次)

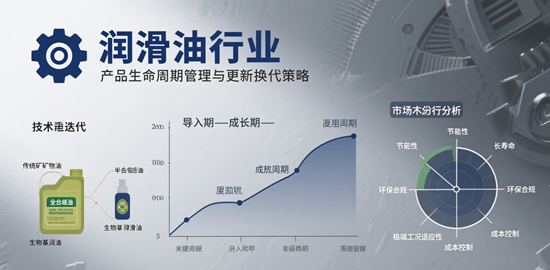

在全球能源转型与“双碳”目标加速推进的背景下,润滑油行业正经历前所未有的技术迭代与产业重构。从新能源汽车专用润滑油的爆发式需求,到生物基润滑油对传统石化产品的替代,再到工业4.0时代智能润滑系统的崛起,技术壁垒与人才缺口已成为制约行业高质量发展的核心矛盾。据国际劳工组织预测,到2030年全球润滑油行业技术人才缺口将达30%,其中高端润滑材料研发、智能制造、环保节能技术等领域的人才短缺率超过40%。在此背景下,构建“产教融合+技能强企”的双轮驱动人才培养体系,已成为行业破局的关键。

一、技术迭代倒逼人才结构升级:从“经验型”到“复合型”的跨越

传统润滑油生产依赖的“基础油+添加剂”配方模式,正被新能源、智能制造、绿色化学三大技术浪潮冲击。以新能源汽车为例,其电机系统对润滑油的导电性、热稳定性提出全新要求,而现有研发人员中具备电力电子与材料科学交叉背景的不足15%。某头部企业调研显示,其电动车辆专用润滑油研发团队中,60%成员需通过外部引进弥补知识缺口。

这种技术断层在生产环节同样凸显。在济南举办的润滑油调合技术培训班上,学员对折管粘度仪等智能检测设备的操作熟练度不足30%,而这类设备已成为行业质量管控的标配。更严峻的是,老一代技术人员对工业互联网平台的抵触情绪,导致某企业智能润滑系统的部署进度延迟40%。

行业龙头企业的应对策略具有借鉴意义。壳牌中国与清华大学联合建立的“智能润滑联合实验室”,通过“博士工作站+企业导师制”模式,已培养出既能开发AI调合算法,又熟悉生产线的复合型人才。这种“学术+产业”的双导师制,使研发周期缩短30%,产品迭代速度提升一倍。

二、产教融合:破解“最后一公里”的人才输送难题

高校专业设置与产业需求的错位,是人才短缺的结构性根源。全国仅20所高校开设润滑油相关专业,年毕业生不足500人,而行业年需求量超2万人。内蒙古工业润滑油行业的实践提供了创新范式:通过与本地职业院校共建“现代学徒制”班,企业深度参与课程设计,将东风嘉实多等合资企业的生产案例纳入教材,使学生毕业即能胜任调合技术员岗位。

政策层面的突破更为关键。2025年教育部启动的“国家人才供需对接大数据平台”,已汇集40.7亿条行业数据,可精准预测区域人才缺口。在润滑油重点产区江苏,该平台推动高校将“生物基润滑材料”纳入材料科学与工程专业的必修模块,使毕业生专业对口率从12%提升至38%。

企业端的创新同样值得关注。商机苑商学院推出的“岗位需求+技能培训+就业服务”项目化模式,在武汉培训班中实现90%学员结业后直接进入合作企业。这种“订单式”培养,使某中型润滑油企业的新员工上岗周期从6个月压缩至2个月。

三、技能强企:从“使用端”到“培养端”的生态重构

企业作为人才使用的主体,正通过制度创新转变为人才培养的主导者。人力资源社会保障部推行的“企业职业技能等级认定”政策,使太行润滑科技等企业可自主制定调合工、检测员等岗位的技能标准。该公司将折管粘度仪操作纳入三级技师考评,使设备利用率提升25%。

薪酬激励体系的改革更具突破性。某国有润滑油企业实施的“技能岗位与专业技术岗位互转机制”,允许高级技师通过考核转型为研发工程师,其薪酬涨幅达40%。这种“技术+管理”的双通道晋升体系,使企业核心人才保留率从65%提升至82%。

在培训模式上,“微专业”与“对抗竞赛”的结合成效显著。某企业推出的“新能源汽车润滑技术微专业”,通过80学时的线上课程+20学时实操训练,使60%参训人员具备独立开发电动车辆润滑油的能力。而年度“调合技术精英赛”则通过模拟生产故障的对抗演练,将事故处理效率提升35%。

四、未来展望:构建“技术-人才-产业”的良性循环

面对2030年全球润滑油市场规模突破2500亿美元的机遇,行业需在三个维度持续发力:一是建立“基础研究-应用开发-产业化”的全链条培养体系,如中石化润滑油公司投资的“绿色润滑材料研究院”,已孵化出5项生物基润滑油专利;二是推动“数字技能”普及,要求所有调合工掌握工业互联网平台操作;三是强化国际人才交流,通过参与ASTM等国际标准制定,培养具有全球视野的技术领军人才。

当技术迭代的速度超过人才成长的速度,行业的可持续发展将面临严峻挑战。但挑战中亦蕴含机遇:那些率先构建起“产教深度融合、技能激励到位、创新生态完善”人才培养体系的企业,必将在新能源润滑材料、智能润滑系统等新兴领域占据制高点。润滑油行业的未来,属于那些既能深耕技术,又善育人才的企业。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。