厨卫电器品牌环保战:零冷水热水器真的省水吗?

发布时间:2025年08月04日 出处:本站作者 (浏览次)

近年来,随着“双碳”目标的推进和消费者环保意识的提升,厨卫电器行业掀起了一场关于“节能”与“舒适”的博弈。其中,零冷水燃气热水器凭借“即开即热、无需等待”的卖点,成为各大品牌争夺市场的核心产品。然而,围绕其是否真正省水、环保的争议却从未停歇。这场争议背后,不仅是技术路线的较量,更是消费者对绿色生活理念的深度拷问。

一、零冷水热水器的“省水承诺”从何而来?

传统燃气热水器的工作原理决定了用户在使用热水前,需要先放掉热水管中残留的冷水。以家庭常见的20米热水管为例,每次使用前可能浪费3-5升冷水(相当于两瓶矿泉水)。对于用水频繁的家庭,这种浪费日积月累,确实不容小觑。

零冷水热水器的核心逻辑,正是通过内置循环泵或外置回水管,将热水管中的冷水“抽回”热水器加热,从而实现“热水即开即来”。理论上,这一设计减少了放冷水的浪费,品牌宣传中常提到“每次使用可节水2升以上”,看似是一笔环保账。

但问题在于,省水的背后是否隐藏了其他资源的消耗?

二、省水还是费气?一场“环保账”的拉锯战

零冷水热水器的争议焦点,集中在“省水”与“费气”的矛盾上。

支持方观点:

1. 节水效果可量化。以家庭日均使用热水10次计算,每年可节省约7吨水(按每次节水3升计算)。在北方缺水地区,这一数字具有实际意义。

2. 技术升级提升能效。例如庆东纳碧安推出的AI智能零冷水热水器,通过学习用户用水习惯,动态调节循环频率,减少不必要的能源损耗。部分高端机型甚至搭载“半程循环”功能,在无回水管的老房中也能实现冷热水分离,降低能耗。

反对方质疑:

1. 燃气消耗显著增加。知识库中的案例显示,零冷水功能的循环加热会导致燃气费用上涨约33%。以河北地区为例,每次循环加热3.5升冷水需消耗0.022元燃气,若每天循环10次,年燃气成本增加约68元。这一费用远高于节省的水费(约26元/年)。

2. 安装条件限制环保效果。无回水管的改造方案(如单向阀)可能导致热水回流至冷水管,造成“冷水龙头出热水”的尴尬。洗手、洗碗时看似方便,但净水器、马桶等设备被迫使用热水,反而引发二次浪费和设备损耗。

三、环保争议背后的品牌技术博弈

在零冷水热水器的环保争议中,厨卫品牌正通过技术迭代和差异化定位争夺市场。

1. 回水管方案:高端市场的“真环保”

海尔、林内等品牌主推“预埋回水管”方案,强调热水循环仅在独立回路中完成,避免冷热水混用。这一方案虽需装修前规划,但能效更高,燃气消耗增幅控制在10%以内,成为精装房和高端用户的首选。

2. 无回水管改造:下沉市场的“妥协”

万和、万家乐等品牌则瞄准老房改造需求,推出“单向阀+智能巡航”方案。通过手机APP远程控制循环时间,减少全天候运行的能耗。然而,冷水管进热水的缺陷仍无法根除,环保效果大打折扣。

3. AI与物联网赋能:智能化成新战场

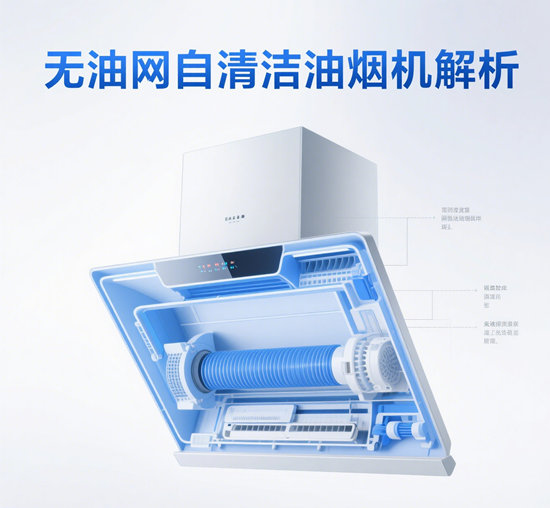

老板电器近期发布的“智能油烟净化系统”专利(知识库[10])显示,厨电品牌正通过跨品类联动提升环保价值。而庆东纳碧安的NGW380系列(知识库[11]),则通过AI学习用户习惯,在保证热水体验的同时降低循环频率。例如,系统识别到用户仅在早晚用水时,会自动关闭午间循环,全年燃气消耗减少约15%。

四、消费者如何选择?理性看待“零冷水”的环保价值

1. 适用场景决定环保收益

- 适合安装:家庭成员多、热水使用频繁、装修阶段可预埋回水管的家庭。

- 谨慎选择:用水量低、老房改造受限、对燃气费用敏感的用户。

2. 能效等级与使用习惯同样重要

知识库[12]提到,一级能效热水器的热效率比二级高8%,年燃气费用节省约200元。若搭配零冷水功能,需权衡节水收益与能效成本。例如,一级能效机型价格更高,但长期使用更划算。

3. 环保理念需兼顾实际需求

“省水”并非唯一标准。例如,北方冬季冷水放水时间更长,零冷水带来的舒适性提升可能远超资源消耗成本。反之,在南方水资源丰富地区,消费者或许更应关注燃气费涨幅。

五、从“零冷水”看厨卫电器的环保未来

零冷水热水器的争议,本质是家电行业“节能与体验如何平衡”的缩影。随着智能家居技术的进步,未来的解决方案可能更趋近于“动态节能”——例如:

- 分段循环技术:仅对常用热水点(如浴室)管道预热,而非全屋覆盖;

- 热能回收系统:将冷水循环中的余热回收利用;

- 跨品类联动:与净水器、太阳能热水器协同工作,降低整体能耗。

正如老板电器在油烟净化领域的创新(知识库[10]),环保家电的竞争已从单一产品转向系统化解决方案。对消费者而言,选择零冷水热水器前,不妨先问自己:“我需要的是一瓶省下的矿泉水,还是一个温暖不等待的冬天?”

结语

零冷水热水器的环保账,无法用单一数据衡量。它既是技术进步的产物,也是消费主义与绿色理念碰撞的产物。对于品牌而言,唯有在提升用户体验的同时,真正降低资源消耗,才能在这场厨卫环保战中赢得未来。而对于消费者,理性选择适合自己生活方式的产品,或许才是对环保最好的贡献。

免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。文中内容仅供读者参考,并请自行核实相关内容。如用户将之作为消费行为参考,本网敬告用户需审慎决定。本网不承担任何经济和法律责任。